#2 | Como pertencer não pertencendo?

A ascensão social por meio da educação nos leva a lugares que não estariam no nosso caminho, dentro das condições normais de temperatura e pressão.

⏳ Tempo de leitura: 13 minutos

Pertencimento é um tema que pode ser abordado a partir de duas perspectivas. A primeira, uma ótica mais individual, tem a ver com nos sentirmos mais ou menos adequados na nossa própria pele, quando nos relacionamos com a nossa família, com o trabalho ou amigos. Existe uma necessidade humana de pertencer.

E dá para falar desse tema também a partir de uma ótica mais coletiva: por que nos agregamos em comunidades e como isso se reflete na nossa cultura e na forma como nos organizamos em sociedade. Afinal, as pessoas são muito diferentes.

Na minha experiência individual, trago o meu olhar curioso para o mundo ao redor e o que leio sobre esse tema dentro da minha bolha terapizada. Por conta da minha vivência profissional com o mundo do dinheiro, trago também pinceladas da relação entre pertencimento, poder aquisitivo e classe social.

Esclarecido meu lugar de fala, vamos em frente?

A sensação de não pertencimento me acompanha desde que me entendo por gente. Não significa que nunca me senti parte de grupo algum. Me senti, sim, por alguns períodos. Mas, passado algum tempo, costumo perceber um forte descolamento e estranhamento em relação às pessoas à minha volta.

Na terapia, percebi que sinto isso por conta da forma como eu interpretei a minha história familiar, que é a base de como nos sentimos na vida adulta. Mas esse meu sentimento é alimentado também por um traço da minha personalidade de buscar transformação e evolução constante. Essa mistura me leva a querer migrar de grupo de tempos em tempos.

Depois de uma crise de saúde mental que me passou uma rasteira aos 26 anos, desenvolvi uma verdadeira obsessão em olhar para dentro, tentar entender meus sentimentos e mapear minhas angústias. E isso me fez construir uma vida mais significativa e alinhada com o que acredito. Uma vida à qual eu sinto que pertenço.

Estou me aproximando dos 39 anos e consigo delimitar com precisão períodos de vida de acordo com a personalidade que eu tinha na época. Eu mudei muito ao longo do tempo. Ao ponto de olhar para fotos antigas e mal me reconhecer. Até minha memória embaça um pouco. A sensação é quase de ter vivido várias vidas dentro de uma só e ter dado um reset interno a cada mudança de fase.

Digo isso para reconhecer que existe uma questão individual minha, em relação a essa sensação de não pertencer. Já falei um pouco sobre ela na news passada, mas, hoje, quero ir um pouco além desse recorte subjetivo.

Para além da nossa experiência individual, temos a nossa vivência coletiva. E, no Brasil, um dos países mais desiguais do planeta, diferentes mundos coexistem dentro de uma mesma cidade, de um mesmo bairro, de um mesmo grupo.

É importante aqui que eu faça mais uma marcação individual. Estou longe de fazer parte dos grupos sociais mais vulneráveis do Brasil. Sou uma mulher branca, heterossexual, paulista, de classe média, com ensino superior em universidade pública, pós-graduação e não tenho filhos.

Ou seja, tirando meu gênero, eu me beneficio do que, no Brasil, podemos chamar de privilégios sociais: não sou preta, nunca passei fome, tenho uma família com mãe e pai casados até hoje e tive acesso a educação paga de qualidade na infância e adolescência.

Embora eu nunca tenha estado na base da pirâmide, o acesso que tive à educação, fruto do esforço dos meus pais, me possibilitou passar por um processo de ascensão social. Que me levou a lugares onde a maioria das pessoas tem muito mais privilégios do que eu, especialmente financeiros.

Isso intensifica minha sensação de não pertencimento aos locais que frequento.

Quando me relaciono com pessoas que têm uma história ou origem parecida com a minha, não consigo mais me identificar com elas. Os recursos intelectuais e culturais a que tive acesso nos distanciam.

Mas quando me relaciono com as pessoas desses novos espaços que ocupei, não me identifico também. Os recursos financeiros e culturais a que elas tiveram acesso nos distanciam da mesma forma.

Na prática, eu caminhei bem mais do que a maioria dessas pessoas para chegar onde estamos hoje juntas. A maioria delas não precisou fazer o mesmo esforço que eu para conquistar esse espaço - que já era delas por direito. E nunca esteve ameaçado.

Veja, não estou dizendo que todas as pessoas à minha volta não se esforçaram ou não merecem estar onde estão. Essa é uma armadilha comum que o ressentimento com a desigualdade social do Brasil pode nos fazer cair sem perceber: culpabilizar indivíduos pelas questões coletivas, estruturantes do nosso País.

Não é por aí.

Estou apenas dizendo que a minha pista de corrida teve mais obstáculos do que as dessas pessoas. Ou seja, tive que gastar mais tempo, dinheiro e energia (física e psíquica) com questões que elas sequer sabem que existem para conseguir chegar aqui, no lugar que compartilhamos hoje.

E digo isso com muita tranquilidade pois tenho total consciência de que a pista de corrida da maioria das brasileiras e dos brasileiros tem ainda muito mais obstáculos do que a minha. Por isso, sei também que, da mesma forma, desconheço a realidade dessas pessoas, por conta dos meus privilégios.

Ter a humildade de reconhecer os nossos próprios privilégios nos ajuda a identificar os privilégios dos outros de uma forma mais justa.

Podemos abrir uma outra aba nessa reflexão, comum quando dialogamos com europeus, por exemplo: muito do que chamamos de "privilégio” no Brasil são direitos mínimos para uma existência digna.

E isso é verdade.

Mas vivemos no Brasil.

Precisamos analisar a nossa realidade a partir de uma perspectiva decolonial, lembrando sempre que a social-democracia europeia só pode ser construída com base na exploração de recursos naturais da América Latina e da África como colônias.

No caso da África, houve ainda exploração de recursos humanos por meio da escravização de pessoas negras, trazidas para o Brasil. Essa é uma peculiaridade significativa da história do nosso País. Que os Estados Unidos ou a Austrália, por exemplo, apesar de também terem sido colonizados, não experimentaram da mesma forma que a gente.

Na pandemia, vi amigos progressistas ignorando a perspectiva decolonial, enquanto comparavam os números de mortes por Covid na Europa e no Brasil. Caíram no discurso utilizado pela extrema-direita para tentar amenizar o impacto da péssima condução do então presidente Bolsonaro, diante de um cenário mundial já muito grave.

Mas, se eu não integro a base da pirâmide de vulnerabilidade social brasileira e não compartilho dos principais problemas sociais que a maioria da população, por que eu ainda sinto que não pertenço aos grupos dos quais faço parte?

Essa foi a pergunta que carreguei comigo ao longo de toda a minha vida até aqui. E que me fez, inclusive, minimizar por muito tempo as minhas próprias questões. Olhando demais para o sofrimento dos outros, acabei deixando de lado o meu próprio.

Vejo, inclusive, que essa é uma sensação comum entre pessoas empáticas e conscientes das questões estruturais do mundo. Existe uma culpa individual por ganhar dinheiro, conquistar coisas materiais, ter avanços profissionais e conseguir estruturar uma vida melhor do que a média. Uma culpa que não faz o menor sentido, se pensarmos que esses problemas são maiores do que a gente. São estruturais.

É pensando nessas pessoas, inclusive, que escrevo este texto. O mundo não precisa de mais gente egoísta e autocentrada. Mas nós, que não nos identificamos com esse perfil, precisamos nos fortalecer em nós mesmos para conseguirmos atravessar a vida respeitando os nossos valores éticos. Mas sem descuidar da gente mesmo.

E aprendendo a cuidar cada vez melhor de mim, comecei a nomear quais são os privilégios dos grupos de que faço parte hoje - e não compartilho.

A ideia não é apontar dedos, nem alimentar inveja ou ressentimento. Cada pessoa tem sua história, sua vida e seus desafios. Mesmo aquelas que parecem ter uma vida melhor do que a nossa. (Pelo menos pela vitrine do Instagram.)

Mas é importante fazer o nosso próprio chá revelação de realidade social. Não faz muito tempo que fiz o meu, o que me ajudou a entender bastante coisa dentro de mim.

Na infância, estudei em um colégio católico construtivista em Sorocaba. Todo ano meu pai negociava desconto na mensalidade - teve uma época em que eu e meus dois irmãos estávamos em idade escolar. Na adolescência, migrei para um colégio mais focado no desempenho para o vestibular, em que a elite sorocabana estudava desde a infância. Fiz cursinho, com bolsa por desempenho, lá também.

No início da fase adulta, entrei na USP. A maioria dos meus colegas era paulistana ou veio do interior, como eu, com maior apoio financeiro da família. Não havia apenas pessoas de classe alta, mas era uma época em que a USP não tinha cotas; então, a seleção dos alunos era mais elitizada, pelos recursos intelectuais - e, no Brasil, consequentemente, financeiros - dos entrantes.

Quando cheguei em São Paulo, fui morar em um pensionato de freiras, que recebia mulheres do interior. A maioria delas era de classe média-alta ou alta, sustentada pela família e estudava em faculdades particulares. Puderam curtir as festas da faculdade, sem se preocupar com outras coisas. Eu ainda contava com o apoio financeiro da minha família, mas já percebia que ele não seria suficiente até o fim da faculdade.

Alguns colegas da USP tiveram a oportunidade de viajar para o exterior durante a graduação. Enquanto isso, meu pai perdeu o emprego e precisei trabalhar para não ter que voltar para Sorocaba. Quando fui procurar estágio, precisei considerar não apenas minhas preferências profissionais, mas também se a remuneração seria suficiente para me sustentar em São Paulo até concluir minha graduação na USP.

No início da faculdade, percebi que jornalismo não era exatamente aquilo o que eu queria fazer da minha vida profissional. Mas não quis arriscar abrir mão do que tinha conquistado até ali, por medo de não ter outra oportunidade daquela de novo. E foi uma escolha bastante acertada. Me formar na USP foi o que mudou a minha vida.

A maioria dos meus colegas de turma não tinha a menor pressa de se formar. Estudávamos de manhã e eles escolheram deixar as tardes livres, para curtirem a vida universitária.

Nos dois primeiros anos em que tive o apoio financeiro dos meus pais, lotei minha agenda da tarde com disciplinas optativas. Foi a melhor coisa que fiz porque precisei mudar o curso para o noturno no terceiro ano para trabalhar. E já estava com meus créditos necessários para a graduação bastante avançados.

(Até hoje eu tenho, às vezes, um pesadelo em que descubro que deixei disciplinas pendentes na faculdade. E que vou perder meu diploma porque não tenho mais tempo - nem energia - para me formar, por conta do trabalho.)

Meu primeiro estágio foi no mercado financeiro, que era a área que pagava mais. Simples assim. Eu não me sentia bem naquele ambiente competitivo, machista e de ostentação, apesar de me sentir estimulada intelectualmente e curiosa para entender melhor o recém-descoberto mundo dos investimentos. Da onde eu vinha, só havia dívidas - como acontece com quase 80% da população brasileira.

Acabei construindo uma carreira de quase 17 anos nos mercados financeiro e de capitais. Tive burnout em 2012, quando essa palavra mal existia, trabalhando em uma corretora ligada a um banco de investimento (meu primeiro emprego com carteira assinada). Tentei sair desse mercado algumas vezes, mas o dinheiro acabou sempre falando mais alto.

Se eu já me sentia deslocada financeiramente na USP, imagina só na Faria Lima. Meus colegas de trabalho almoçavam em restaurantes que custavam muito mais do que meu limite diário do VR. Que eu economizava para poder usar nas outras refeições do meu dia.

Nessa caminhada profissional, fui tentando me ajustar. Cedia um pouco para tentar conviver e pertencer ao grupo do trabalho, negava um pouco para equilibrar meu orçamento - e conseguir me manter naquele grupo.

O grande desafio da ascensão social não é apenas externo. Com o tempo, nós vamos incorporando internamente os desejos e hábitos dos grupos dos quais queremos pertencer. Mesmo não pertencendo.

E é isso também o que nos afasta do nosso grupo de origem, principalmente a nossa família. Nossos hábitos de consumo, mais refinados, nossas conversas à mesa, mais intelectualizadas, nossa visão de mundo, mais terapizada, vai nos desconectando daquelas pessoas que nos deram muito do que precisamos para chegar onde chegamos.

Temos ainda que lidar com a arrogância. Às vezes, somos percebidos dessa forma, apenas por estarmos sendo espontâneos. Em outras, estamos sendo arrogantes mesmo. E precisamos cuidar disso, se valorizamos nossa relação com as pessoas que nos criaram.

É aí que entramos nesse limbo, nesse meio do caminho social.

Olha só esta análise que o psicanalista Kályton Resende, que estuda os traumas da pobreza em um contexto de ascensão social por meio da educação, postou hoje sobre uma fala recente da Gabriela Prioli que gerou polêmica nas redes sociais:

Nos lugares em que circulo hoje, identifico facilmente uma série de privilégios que não são tão visíveis e óbvios para as pessoas que sempre pertenceram a esses lugares. Alguns exemplos:

Ter uma família mentalmente saudável (ou que, pelo menos, cuida da própria saúde mental, sempre que necessário).

Poder ser criança durante a infância.

Poder ser adolescente durante a adolescência.

Não ser envolvido diretamente nos altos e baixos financeiros da família ou em problemas graves, como alcoolismo, tráfico de drogas e violência física e emocional, na infância e na adolescência.

Ganhar um carro dos pais, quando faz 18 anos.

Poder escolher uma faculdade particular financiada pelos pais.

Não precisar se sustentar durante a faculdade.

Não precisar passar pelo menos 3h diárias no ônibus para ir trabalhar e estudar.

Morar na mesma cidade da família na vida adulta. (E se não morar, ter um quarto na casa dos pais para onde voltar).

Ganhar (ou herdar) um apartamento da família em São Paulo e não precisar pagar aluguel.

Ganhar móveis de presente e não precisar gastar para mobiliar o apartamento.

Se sustentar, mas poder pedir dinheiro emprestado sem juros para a família, quando quiser comprar algo grande, como um carro ou apartamento.

Ter a oportunidade de fazer intercâmbio no colégio, estudar fora do País na faculdade e viajar para o exterior de férias, sozinho ou com a família.

Contar com uma rede de apoio emocional gratuita quando as coisas não dão certo, para não precisar contar apenas com profissionais de saúde mental.

Saber que poderá contar com uma rede de apoio familiar, emocional, de presença física e financeira, se decidir ter filhos.

Morar perto dos amigos.

Ter avós vivos e presentes na vida adulta.

Conviver bem com tias, tios, primas e primos na vida adulta.

Contar com o apoio da rede de amigos dos pais.

Contar com uma reserva financeira, montada pelos pais desde a infância. (E mesmo não sendo herdeiro, também não herdar dívidas da família).

Não precisar se preocupar com os pais financeiramente na vida adulta.

Poder dividir a responsabilidade de cuidado dos pais com irmãs (poderia ser tanto irmãos, quanto irmãs, se a economia do cuidado não fosse uma questão).

Empreender por escolha, e não por sobrevivência, tendo acesso à maioria das alternativas anteriores.

É claro que não são todas as pessoas ao meu redor que dão check em todos esses privilégios. E que existem muitos outros fora dessa lista - que eu, inclusive, tenho.

Mas percebi, recentemente, que quase todas as vezes na minha vida adulta em que me senti desamparada, esse sentimento teve a ver com a falta de um desses contextos acima, que não era compartilhada pela maioria das pessoas do meu trabalho, da minha faculdade, do meu grupo de amigos ou das minhas relações amorosas.

Não quero encerrar este texto num tom vitimista ou de desalento. Mas também não quero romantizar uma utópica superação do sentimento de não pertencimento, que é uma daquelas coisas muito doloridas que um ser humano sente na vida.

A terapia me ajudou e ajuda muito. Assim, como conversar sobre esses temas com pessoas próximas e de confiança.

É através das relações que a gente descobre que, muitas pessoas, mesmo não tendo exatamente as mesmas vivências que as nossas, têm pedaços de experiências parecidas ou, pelo menos, uma boa escuta e empatia para enxergar a nossa diferença.

E validar a nossa dor.

São essas pessoas que escolho manter à minha volta. E são essas relações que aprendi a priorizar na minha vida pessoal.

Além disso, uma forma bastante frutífera que usei para ressignificar esse meu sentimento de não pertencimento que me acompanha é reconhecer que diferentes pessoas experimentam diferentes vivências dentro de um mesmo espaço.

Isso me ajuda a não cair na tentação de ficar presa na minha bolha narcísica, formada apenas por pessoas que pensam da mesma forma e compartilham das mesmas experiências que eu.

(E, cá entre nós, isso acaba sendo um diferencial no mundo contemporâneo, em que estamos com tanta dificuldade de discordar de forma respeitosa e dialogar sobre as nossas diferenças.)

Como minha personalidade está sempre mudando de tempos em tempos, sei bem que o que penso hoje tem grandes chances de mudar amanhã. Esse não lugar que ocupo no mundo me ajudou a descobrir a variedade de caminhos possíveis que a experiência humana nos oferece.

E tem um lado bem bonito nisso, você não acha?

Eu acho. (:

📍

Vamos de curadoria?

Quando comecei a levar essas questões sobre minha ascensão social para o divã, minha analista me recomendou conhecer a obra da Annie Ernaux. Poucos meses depois, ela entrou no hype intelectual progressista na Flip, em 2022.

Menos de dois anos depois, o hype intelectual progressista se direcionou para Édouard Louis. Ambos são escritores franceses e, se você não os conhece ainda, recomendo demais, caso você também compartilhe de questões parecidas com as minhas. O hype é bastante honesto!

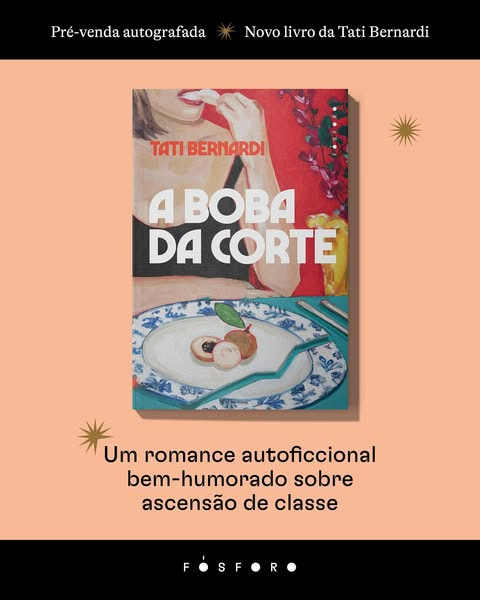

Mais recentemente, a Tati Bernardi lançou um livro que também se relaciona com a temática de não pertencimento, quando passamos por um processo de ascensão social (e intelectual). Ainda não li, mas está na lista:

Um spoiler sobre a linha de pensamento dela (com a qual simpatizo muito):

💬

Vou adorar seguir conversa nos comentários!

E se você curtiu esta news, considere compartilhá-la com outras pessoas que também tenham essa vibe autorreflexiva. (:

⏮️

Já leu as news anteriores?

🔮

Vem aí!

Na próxima news, vou falar sobre como estou sofrendo mais do que imaginei com o fato de que meu rosto está envelhecendo (e derretendo). Estou com medo de alguém vir confiscar minha carteirinha de feminista.

Quem sabe você não se identifica com isso também?

Até já já! 👋

_ Jenifer